花鳥風月~美しい自然の移り変わり~

豊かな地球の恵みを敏感に感じ、絶妙な香りの配合を表現してきた先人たちの繊細な感性により培われてきた日本の香文化。それは、自然との共生を大切にし、様々なものを調和させ、新しいものを生み出す日本人の美意識そのもの。そんな日本人の美意識をはぐくむ「日本の美しい自然の移り変わり」を、本コラムでお届けします。

大暑を迎え、いよいよ本格的な夏の到来となりました。猛暑が続く日が続いておりますが、健やかにお変わりなくお過ごしでしょうか。

山に上がると、樹木の深緑が一段と鮮やかで濃く、そのコントラストで夏空がいっそうまぶしく感じられ、『夏がきた!!!』と実感してしまいます。

節目

今年も無事に夏を迎えることができましたが、新しい年を迎えてからここまでの道のりは、短くもあり長くも感じられたり・・・どうにか夏までたどりつけたと安堵しています。

そんな思いもあり、先月末の夏越大祓の日に茅の輪くぐりをした際も、『お陰様で』という感謝の気持ちが自然とわきつつも、2025年前半に一つの節目をしっかりつけ、2025年後半へと意識が切り替わり今に至ります。

2025年の目標

一年も半年を過ぎると、新年の抱負や目標等も曖昧になってしまったり、そんな記憶さえも遠い昔に感じてしまいますが、今年は不思議と常に目標が頭の中にはいって過ごしています。

それは「脱皮」です。

蛇が脱皮しながら成長するように、旧い殻を脱ぎ捨て、新たな成長へと踏み出そうと強く誓いました。

シンプルな言葉だから意識しやすいのもあるのかもしれませんが、それ以上に「2025年」を象徴とするテーマが深くはまったからかもしれません。

乙巳の年

古来より人々は、それぞれの干支が持つとされる象徴的な意味合いや動物の特性を、その年の出来事や社会の雰囲気と結びつけて解釈してきました。

2025年は、草木の芽が地面から顔を出しこれから成長を始める状態を表す「乙(きのと)」と脱皮を繰り返しながら成長していく生き物である「巳(み)」の組み合わせの年になります。

これらの意味と象徴から、「乙巳」の年は「新たな成長が芽吹き、さらに次の段階へと進むタイミング」を意味するといわれています。

天川村にて

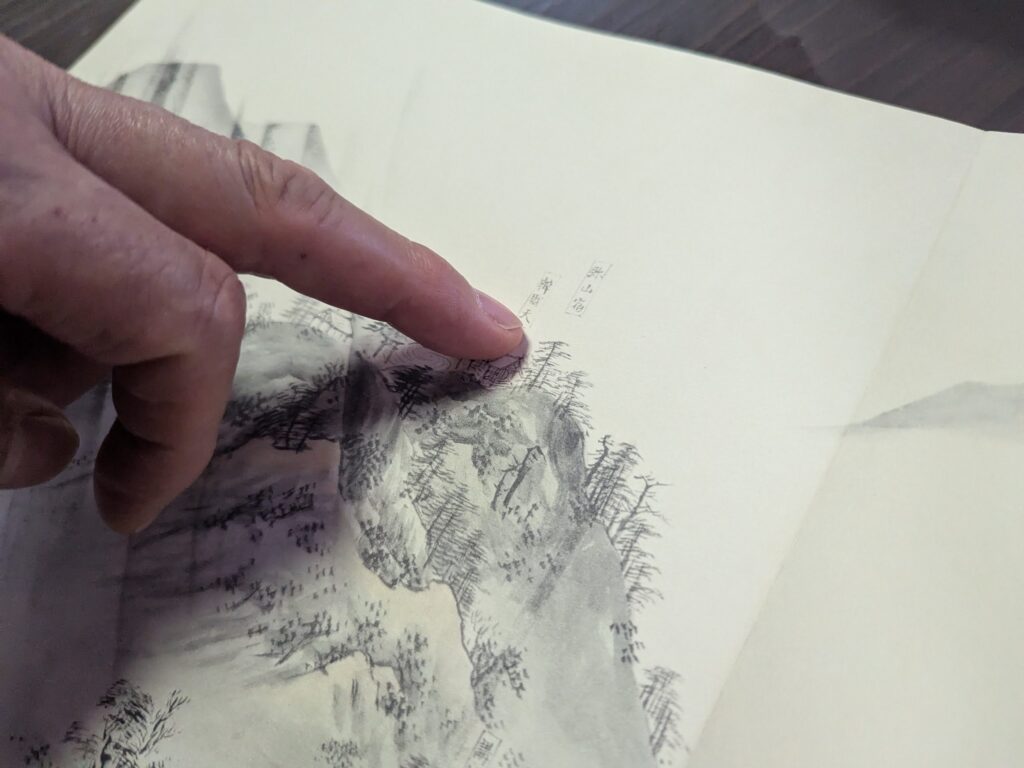

この「脱皮」「新たな成長」ということをより強く意識したのは、御縁をいただき毎月訪れている奈良県天川村の縁も重なります。

今年も初冬から初春にかけて山に上がって植樹や山の整備をしていました。そこでは、天川村に代々生まれ住む村の方々と一緒に行うのですが、作業しているときに「役小角(えんのおずぬ)」の話で盛り上がりました。

役小角(えんのおずぬ)とは、飛鳥時代から奈良時代にかけて実在したとされる日本の修験道(しゅげんどう)の開祖であり、個人的にも強い憧れと畏敬の念を抱く方です。

この役小角の偉業や伝説はいろいろありますが、一つに「大峯七十五靡(なびき)」と呼ばれる熊野から吉野まで75の霊場、すなわち、山伏たちの修行の場が大峯山系の山々の頂きに作ったといわれます。

「誕生」と「蛇」

天川に行ってはいつも意識することでもあるのですが、この「大峯七十五靡(なびき)」の霊場がある山々を断面図としてとらえると、そのまま人間の生命流れに当てはまることができる、というのです。

それは、玉置山から弥山までが「胎蔵界(たいぞうかい)」と言われ、胎児の世界。そして、弥山から山上ヶ岳を「金剛界(こんごうかい)」とし、人間世界に生まれてから死ぬまでを表すと言われています。

この「胎蔵界」と「金剛界」の境にあるのが、五十四番目の霊場となる【弥山(みせん)(標高1895M)】になります。

「胎蔵界」と「金剛界」の境ということから、ここから“生まれる”とされ、「誕生」の位置にあたるといわれます。この弥山には天河神社の奥宮があり、天河神社自体も人生の原点ともいうべき誕生の位置に建立されているとされています。

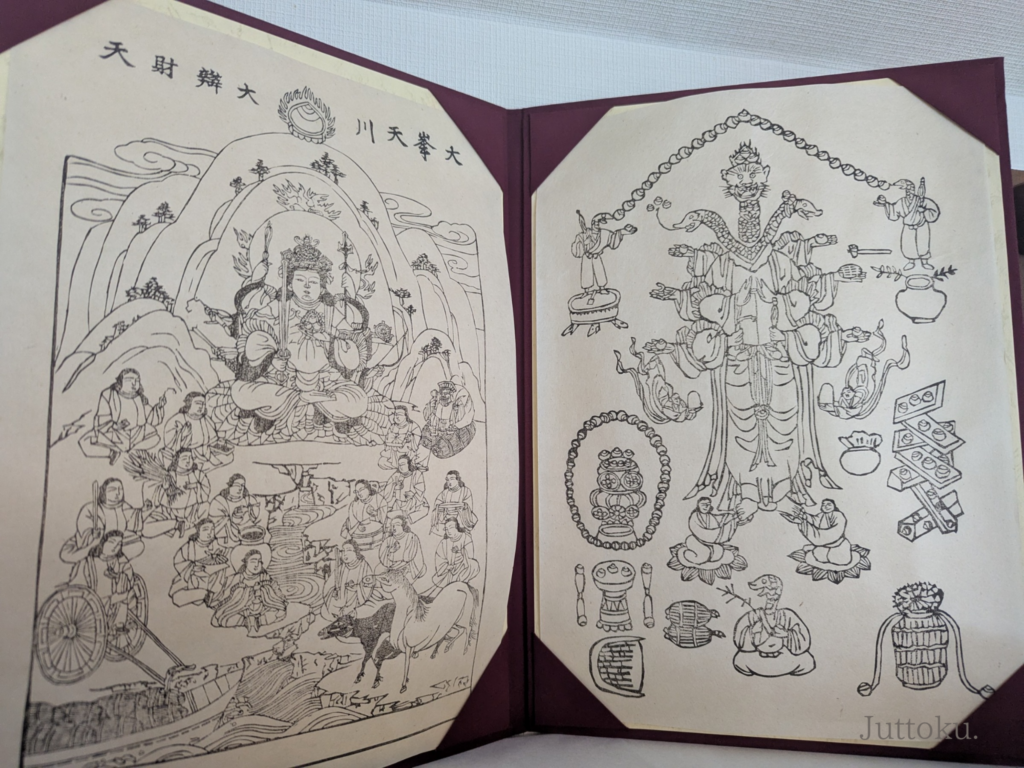

そして、天河神社の御祭神でもある「辯才天」ですが、今年の干支である「巳(蛇)」の姿が化身とも言われています。

目には見えない何かに後押しされている

あらためて、こうして毎月訪れる場所が「誕生」の地であること、そしてJuttoku.の神棚でお祀りし、守護いただいている辯才天の化身である蛇が干支となっている今年が「乙巳」の年であること。

これらが重なり、旧い殻を脱ぎ捨て、新たな成長へと「大きく生まれ変わる」ということを意識せずにはいられないほど、目に見えない大きな力が後押ししていると感じました。

決意のその先に

とはいえども、人生も折り返し時点を迎え人生の後半を歩み始めると、若い頃のような意欲的に挑戦する姿勢よりも、何かと”安定”ばかりを無意識のうちに求めてしまいます。

「こうあるべき」「無理だ」といった世間の常識に縛られたり、「変わりたい、変えてみたい。けれど変われない」という葛藤や、変化への漠然とした不安。一方で、ただただ目の前の日常をこなしていくだけで精一杯で、何か新しいことをすることの気力さえもおきず現状維持に努めてしまっているのもあると思います。

そんな中で、「変わることは何の意味があるんだろう」と、根本的な問いが頭をよぎりました。

富士山を眺めながら

人生は心一つの置き所、晴れてよし、曇りてよし富士の山

(山岡鉄舟)

富士山が晴れた日も曇った日も、その姿の美しさは変わらないように、人生の順境も逆境も、心の持ち方一つでどうとでも受け止められる、という達観した姿勢を示してくれています。

あれこれ深く考えすぎてしまいましたが、富士山をずっと眺めているうちに、ふとこの言葉を思い出し、『一度きりの人生、楽しまなきゃ!』と、吹っ切れたような清々しい気持ちになりました。

そうすると、不思議なことに、「やってみたかったこと」「行きたい場所」「挑戦したいこと」など、奥底にあった自分の声が聴こえるようになり、久しく忘れていた夢を描く喜びを、改めて噛みしめることができ、『変わってみたい!』という意欲的な姿勢へと変化しました。

新しいことへの挑戦

そうと決まれば、行動は早い方です。

以前から学びたかったこと、挑戦したかったこと、そして行ってみたかった場所へ、少しずつですが足を踏み入れ始めています。

一方で、暮らしの中にも変化が訪れました。いつかやろうと後回しにしていたことにも着手でき、まだ使えるからと10年近く使っていた電化製品を買い替えたり、やましたひでこさんの「断捨離」の学びを暮らしの中で実践することもできたり、身の回りの環境ががらりと変わったのです。さらに、暮らしのリズムも大きく変わり、22時には就寝し、4時半に起床して朝の自分だけの時間を楽しむことがすっかり習慣となりました。

まさにこれぞ今年の「乙巳(きのとみ)」の力とでもいうのでしょうか。

どこかでずっと「やりたい」「変えたい」と思っていたのに、何もできずに終わっていたことばかりでしたが、小さなことから大きなことまで、驚くほどどんどん物事が進み、この半年で一気に大きく変わったと実感することが増えました。

「竹」と生き方を照らし合わす

こうして自分が変わりつつあることを実感し始めると、あたりは薫風が心地よい季節へと移り変わっていました。

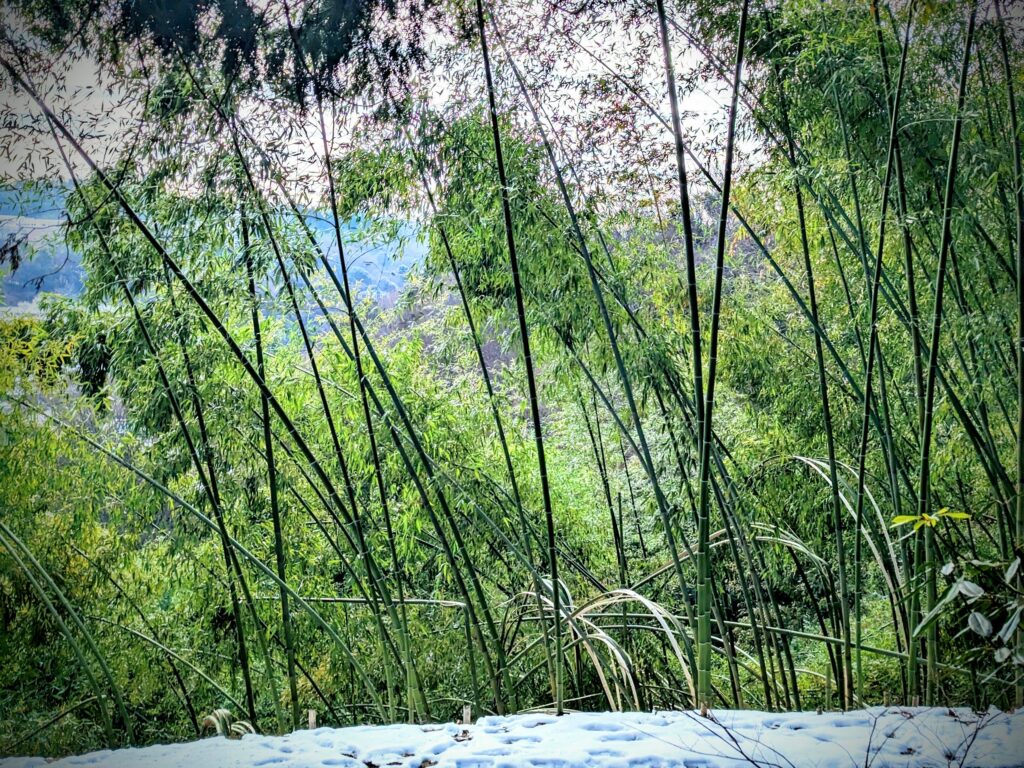

近隣の里山にある竹林を見るたび、自分自身の状態を「竹」になぞらえるようになりました。

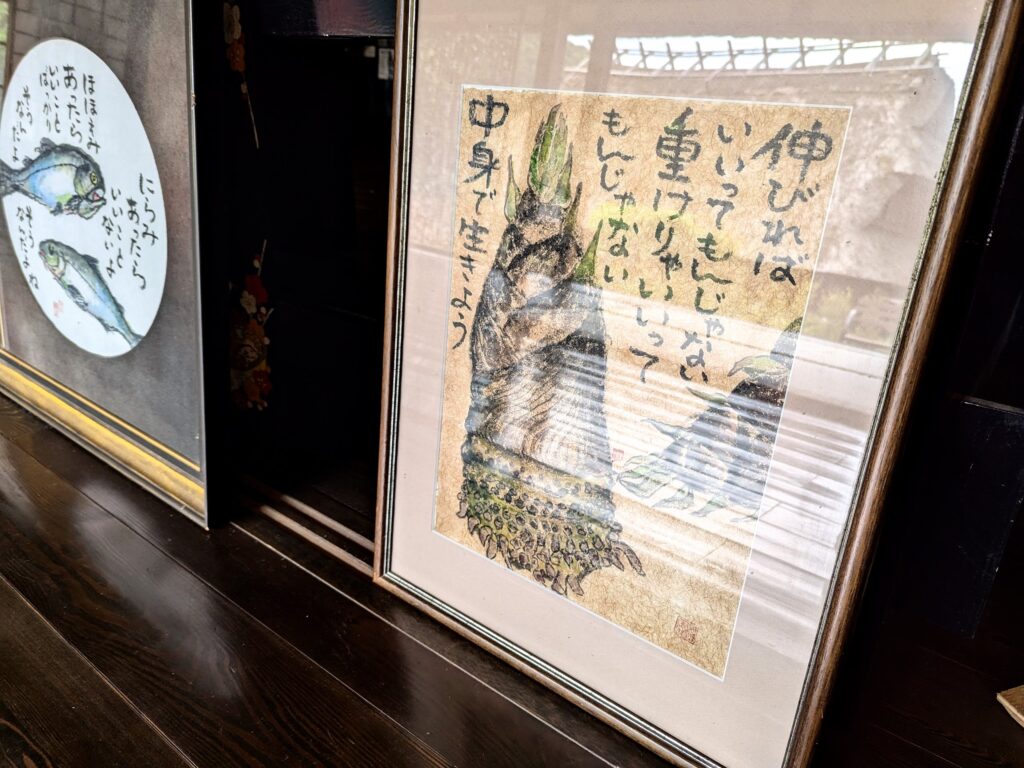

それは、竹が古い皮を脱ぎ捨てて成長していく姿が、今年の目標に掲げた「脱皮」と重なって見えたからです。

古い皮を脱ぎ捨てながら、上へ上へと成長していく竹を見ていると、今体感しているこの「変化」は、まるで何者か違う者へと様変わりするのではなく、自分の根幹はそのままに竹が上へ上へと伸びるように、「視座が上がっていく」ような成長なのだと気づかされました。

こうした気づきから、竹を見る眼差しが変わりました。

今の自分が竹のどの段階にあるのか、あるいはどこまで成長できたのかと、自身の状態を竹に重ねて問いかけ、その成長と己の歩みを照らし合わせるようになったのです。

天は心を突き動かす?

しかしながら、『大きく生まれ変わるぞ!』という勢いある心の宣言は、”天”に伝わってたのでしょうか。

驚くほどの変化のスピードは、表面的なことだけにとどまらず、その裏に潜み、重い蓋で隠していたことまでをも変えようと動いてきたのです。

深くはここでは書けませんが、この半年で、ずっと見て見ぬふりをし、放置してきた家族や健康の問題に関して、あまりにも衝撃的な出来事が立て続けに起こりました。そのたびに悲しみと失望に明け暮れ、無力感から何かを期待する気力さえ湧かず、ただ呆然と立ち尽くすしかない状況もありました。

それはまるで、晴天が続く陽気な日に、突然巨大な台風が現れ、容赦なく雨が降り続き、そして、強い突風に何度も吹き飛ばされそうになるような感覚でした。

しかし、これほどまでに事が起こらないと、真正面から向き合うことすらできないほど、心の奥深くで重い蓋をして覆い隠していた事実に気づかずにいたのかもしれません。それは、まるでもう枯れて不要になった皮を、無意識のうちにギュッと掴んで脱ごうとしない状態に近いのかもしれません。

「変わる」と本気で決意するということは、次の成長へ向かうために、もう不要なもの、あるいは成長を阻むものなど、自分に纏っている”古い皮”を、自ら脱ぎ捨てなければならないのかもしれない――そう自分を諭す日々が続きました。

決してなぎ倒されない

失意のどん底に突き落とされるような感情に苛まれ、『心が折れる』とはまさにこのことかと打ちひしがれる瞬間にも、かすかに残る意識で『竹』を心に浮かべ、どうにか持ちこたえようと足掻(あが)いていました。

八風吹けども動じず

八風(人の心を乱す八つの逆風:利・衰・毀・褒・称・譏・苦・楽)が吹き寄せても動じない、という教えのある言葉。 竹をみていると強風がたとえ吹きようとも、しなやかに揺れ、決してなぎ倒れるわけではないのでその力強さがこの言葉に映し出される禅語になります。

竹のしなやかな力強さの姿に勇気づけられ、悲しみに明け暮れず、前を向き、一つずつしっかりと向き合うようにしました。

心が折れそうになることもありましたが、竹のように風にあらがうことなく大きく揺れ動きますが、決してなぎ倒されないように、ギリギリのところで踏ん張っていました。

そして、竹を思い描きながら、今の自分の状況はまさにこの「節」なのだと、自身に言い聞かせてもいました。

節があるから丈夫になる

「八風吹けども動じず」とうたわれるほどしなやかで丈夫な竹の秘密は、この「節(ふし)」があるからです。

節もない中が空洞の竹は、外からの衝撃ですぐに折れてしまいます。しかし、この節が要所にあることで強度を保ち、竹は高くまっすぐに伸びることができるのです。

「竹にはフシがある。そのフシがあるからこそ、竹は雪にも負けない強さを持つのだ。」

(本田宗一郎)

人生における苦労や困難も、まさに竹の「節」のようなものだと自分に言い聞かせはじめました。一時的にぎゅっと圧がかかる状態ですが、この節目が己を強くしてくれる。そして、この局面もまた、長い人生には必要なのだと信じ、目の前の問題にも向き合い続けることができました。

竹になぞる

さて、今宵は文月の新月の静かな夜。

Juttoku.の香を焚きながら、自分自身を竹になぞらえ、今の自分が竹のどの段階にあるのか、どこまで成長できたのかと問いかけ、その成長と自身の歩みを照らし合わせてみてはいかがでしょうか。

人によっては、まさに上へ上へと成長し続けている人もいれば、節で立ち止まっている人もいるでしょう。また、新しい芽を出し始めた人もいれば、残念ながら枯れかけてしまっている人もいるのではないでしょうか。

どの状態が正しく良いか悪いかということではないのですが、竹になぞらえながら、自分の状態を俯瞰できると、今の自分の位置を理解することができます。

自己肯定感と安心感

それは、例えば、良い状態も悪い状態も、今の自分の一部として受け入れられるようになり、「節」にある自分も、新芽が出ている自分も、等しく自分であるという自己肯定感が高まる感覚につながったり。

また、「節」にある自分も「今はこういう時期だ」と理解し、困難な状況に直面していても、「これは成長の過程だ」「必要な経験だ」とポジティブに解釈できるようになったりと、漠然とした不安が軽減され、心に落ち着きが生まれるようになります。

未来への道を切り拓く

人によって状況は様々だと思いますが、植物も常に成長してるように、人間もまた成長に終わりはないのだと思います。

進まざる者は必ず退き、退かざる者は必ず進む。

福沢諭吉

これは、現状維持は後退を意味し、常に前進し続けることの重要性を説いた言葉です。学びや努力を怠れば、すぐに時代に取り残されてしまうという、絶え間ない成長への意識を促しています。

ここまで意識を高く持たなくとも、「乙巳」の年である今年は、古い殻を脱ぎ捨て、新たな成長へと何か小さな一歩を踏み出してみるのも良いかもしれません。

古い殻をきれいに脱ぎ捨てると、清々しく感じ、見える景色も変わってくるはずです。

2025年も残り半年を切りましたが、夏は植物が力強く育ち、まだまだ成長を続ける時期。 この勢いを、そして「乙巳」と「竹」の力を味方に、さらなる飛躍の半年となりますように・・!

ぜひ香を焚きながら、ご自身の素直な心と向き合ってみてください。

今宵もどうぞすてきな新月の夜をお過ごしください*